暑い毎日が続いております、熱中症等お気をつけてご活躍ください。

今回は簡易版ブログ、6月の「防災ロゲイニング」についてのレポートをお届けします。

【目次】

-

現在・今後の活動のご紹介

(新しいイベントのお知らせはございません。) - 最近の活動から:「防災ロゲイニング」

■現在・今後の活動■

詳細は「現在・今後の活動のご紹介 」からご覧いただけます。

<主催事業>

- 静岡大学公開講座(登山者のための読図)

- 有度山トレイル三昧2026【スタッフ募集】

<他団体による主催(M-nop協力・村越の講師参加等)>

- AMO(朝霧マウンテンO)・初めてのナヴィゲーション

- オリエンテーリングin朝霧

- 国立登山研修所オンラインセミナー(2024年)オンライン動画アーカイブ

-

国立登山研修所オンラインセミナー(2025年)

「地図を使ったリスクマネジメント」(講師:村越真)

■最近の活動から■

【防災ロゲイニング】

地図を使い、地域を自らの足で移動するオリエンテーリングやロゲイニングは、その特徴故に様々な活動に応用が可能です。実際、地域や町起こしのイベントとしてロゲイニングが開催されることは珍しくありません。防災ロゲイニングも、ナヴィゲーションスポーツならではの特徴を活かしたアクティビティーです。6月8日に東京都目黒区で行われた日本地図学会のナビゲーション専門部会・地図と防災専門部会が共同で行った防災ロゲイニングのワークシップは、地図というツールを使う防災活動としてのロゲイニングの可能性を検討したものです。

そもそも防災ロゲイニングは、当時静岡高校の地学教員をしていた美沢綾子先生が、私が主催する有度山ロゲイニングに参加する中で思いついたものです。最近は高校の授業でも生徒が能動的に行う実習・演習が重視されています。先生は地学者の立場から、地域の災害時の課題や防災上の資源に生徒が能動的に係わる手法としてロゲイニングが適していることを直感し、ご自身の授業に取り入れたことがスタートでした。

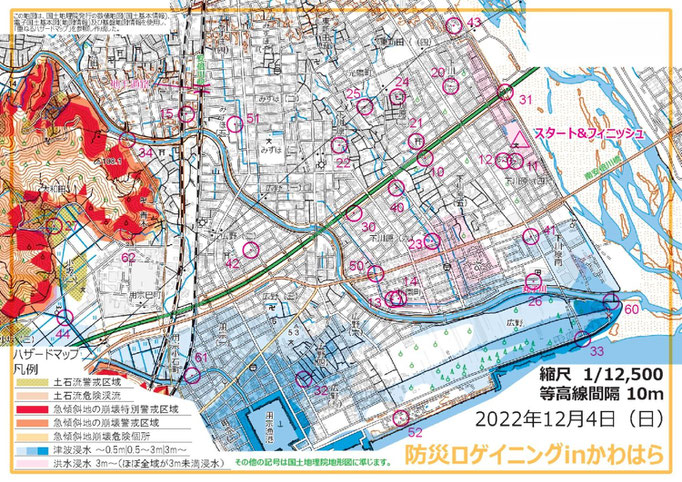

逆に私たちはこの試みを知り、ロゲイニングの普及に「防災ロゲイニング」の手法が役立つと直感し、大学内部の助成金を得たりしながら、その研究と実践に努めてきました。2022年には、静岡市の大川地区(中山間地)と川原地区(海辺・安倍川脇)というそれぞれ異なる自然災害のリスクのあるエリアを使い、地元の小中学生の参加も得ながら、試行を重ねました。そこから気づいた、ロゲイニングと防災の相性のよさは以下のとおりです。

- 住民の生活圏は意外と狭く、自宅と駅・学校等などと点になりがち。ロゲイニングは地域を面的に知るきっかけになる

- 防災倉庫や固定電話ボックス、あるいは防災ベンダー(自販機)など、災害時に必要な場所を体験的に知ることができる。

- 実際に自らの脚で移動するので、避難所の位置を覚えたり、またそこまでの時間を把握することができる。

- 地図で自らの判断で進路を決める必要があり、災害時に自律して動くトレーニングになる。

- 家族との参加では、幼児や高齢者がどのくらいのスピードで進むことができるかをゲーム感覚で知ることができる。

- ゲーム感覚で、避難訓練や防災訓練のマンネリズムを打破できる。

- ハザードマップの表現を体感的に理解することができる。

私たちは、防災ロゲイニングの地図の下絵として災害についてのハザードマップを使っています。ハザードマップは防災上有効であると言われている反面、なぜ近接したエリアの一方はリスクがあり、他方はないのかわかりにくいなどとも言われています。ハザードマップを使った防災ロゲイニングをすることで、色の塗り分けがシミュレーションに基づく便宜的なものであることや、反対にそこには地図に表現されない微地形があるといったことが分かり、ハザードマップへの理解が進む。これまでの実践で、そんなことも分かってきました。

6月8日のワークショップではこうした防災ロゲイニングの特徴を伝えながら、実際に目黒区学芸大学駅周辺の微地形を巡りながら、ポイント探しのコツや説明の仕方などを学びました。

教材としては、まだまだ研究が必要であることを感じた一方で、防災ロゲイニングの可能性を改めて感じたワークシップとなりました。

※画像クリックで拡大・キャプションが表示されます。

参考文献:

美澤綾子, & 林能成. (2014). 防災ロゲイニング普及に向けたテストフィールドの設計と活用. 社会安全学研究= Safety science review, 4, 33-42.