今回の会員ブログは簡易版にてお届けします。

※お知らせ※

9/3オンラインセミナーにご参加くださった皆様ありがとうございました。

セミナー動画を会員ページの「セミナーアーカイブ」に掲載しておりますので、お時間ございましたら是非ご覧ください。

【目次】

-

現在・今後の活動のご紹介

(新しいイベントのご紹介はございません) - 最近の活動から:「アウトドアのリスクに関わる2つの話題」

■現在・今後の活動■

詳細は「現在・今後の活動のご紹介 」からご覧いただけます。

<主催事業>

- 静岡大学公開講座(登山者のための読図)

- 有度山トレイル三昧2026【スタッフ募集】

<他団体による主催(M-nop協力・村越の講師参加等)>

- AMO(朝霧マウンテンO)・初めてのナヴィゲーション

- オリエンテーリングin朝霧

- 国立登山研修所オンラインセミナー(2024年)オンライン動画アーカイブ

■最近の活動から■

【マスターズ世界選手権】

生涯スポーツを標榜するオリエンテーリングでは、古くから年代毎のカテゴリーで競い合う文化がありました。35歳を超えたマスターズたちが競う国際大会も1983年というかなり前から始まっています。

しかし、IOFが公認し、IOFからのメダルと表彰状が授与されるようになり、世界マスターズ選手権の名称となった1998年のボヘミア大会から俄然、状況は変化しました。35歳以上とは言え、フル代表の世界選手権と同じ国際連盟からのメダルが貰えるのです。すでに世界チャンピオンになった選手も、フル代表ではくすぶった選手も表彰台を目指すようになったことは必然と言えるでしょう。

何を隠そう、私もその一人です。すでに1997年に現役後期の絶頂期にアメリカで開催された大会に出場しました。残念ながらこの時はベテランワールドカップという名称で、IOFのメダルもなかったと記憶しています。次に出た2003年のノルウェー大会もフル代表でもありましたが、体調的に十分ではなく、A決勝に出たものの結果はぼろぼろでした。

マスターズカテゴリーは5歳刻みですから、1960年生まれの私にとっては、00年、05年は狙える年になります。そのためにノーチャンスを承知で昨年もフィンランド大会に偵察に出かけ、帰りには今年の開催地であるスペインにも訪問しました。1年間、心を入れ替え、できるだけオリエンテーリングのチャンスを増やし、しばしば、富士山麓のサマチャレを利用して自主トレをし、今年の夏を迎えました。

競技力は正直です。正しい練習をすれば確かに力は伸びます。地図も素早く読めるようになりました。暑さ以外になんの心配もない。否、北欧のトップ選手が多いのだから、暑さこそが味方かもしれません。一つの大会に向けて自分を磨くという経験は2006年以来ですから、実に20年ぶり。全ての競技でメダルを取るつもりで臨みました。参加者が2300人と少ない今年でも、比較的層の厚いM65には3つの予選があります。各予選から27人がA決勝に進出できるので、予選にはなんの心配もありません。予想はしていたとおり、全ての準備を終えて決勝の前夜眠りに就くとき、あるいはスタートに向かう時の緊張感も久々の感覚でした。

ミドルの決勝は明らかなボーンヘッドでした。スプリントとロングではほぼ持っている力は出し切れました。結果はいずれも7位。もう一歩というよりももう2歩半という印象でした。改めて技術的に甘さがあることは認識できました。登りを中心とした走力も高めないとメダルは望めないでしょう。一方で、光明もあります。マスターズ選手にとって、国内でもM21EAに出れば、いくらでも仮想ライバルがいます。彼らをターゲットにして2歩半の詰め方を練り上げていくのも、それはそれで楽しい経験でしょう。

テレインについても少し触れましょう。スプリントはローマ時代からの歴史を持ち、中世の城壁の残るジローナという都市で行われました。

城壁の限られた場所にある門にトリックがあるに違いない!実際決勝ではそれらを使った興味深いレッグが提供されていました。

スプリントの決勝では、91年と95年の世界チャンピオンで、現在のマスターズでも活躍するヨルゲン・モルテンソンに勝つことが出来ました。

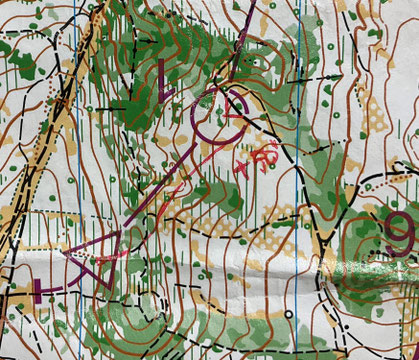

フォレストの森はむしろ日本的とも言えるものでした。

藪と微地形のコンビネーションが要注意であることは予選でも分かっていたし、予選では落ち着いてクリアできていました。しかし決勝のプレッシャーもあったのでしょう。1番で不用意にアタックしてしまい、40秒ほどのロス。さらに似たようなミスと、耕作地を回避するというルートチョイスミス(ヨーロッパでは紫の上刷りがなければ、耕作地は通行できる)で、12位。これは悔いも教訓も残るレースとなりました。

オリエンテーリングの本場北欧は、レースの楽しみはあるものの、観光や食事の楽しみは乏しいのが実情ですが、その点南欧で行われた今年のマスターズは、観光にも食事にも楽しみがいっぱいでした。同じツアーに参加した酒井夫妻、大学時代同期の徳永さんと、スペインのタパス料理を最終日には堪能しました。日本の居酒屋チックなところも親しみが持てます。

大会の後は、南フランスと北イタリアにつかの間の観光を楽しみにいきました。その話は次回に。